04.09.2020 17:05

04.09.2020 17:05

Автор блога «Сердитый пешеход» рассказывает историю Глазковского моста — что предшествовало его строительству, каким он был изначально и во что превратился со временем.

Многие помнят старую хохму о том, что Ленин — гриб. Немногие помнят продолжение о том, что Ленин — ещё и радиоволна. И лишь единицы знают, что на самом деле Ленин — мост!

Началось всё с того, что в XIX-м веке Иркутск был крупным купеческим городом, удачно стоявшим прямо посреди Главного Сибирского почтового тракта и активно торговавшим как с Китаем, так и с Москвой. Естественно, что через город шел огромный поток товаров, грузов и людей и всем им надо было переправиться через Ангару. Вплавь добираться не вариант, поэтому предприимчивые горожане катали купцов туда-сюда на карбасах (не путать с баркасами). Переправа на такой барже занимала около получаса.

Карбас — это такая большая плоскодонка длиной 10—15 и шириной около 6 метров с высокими бортами.

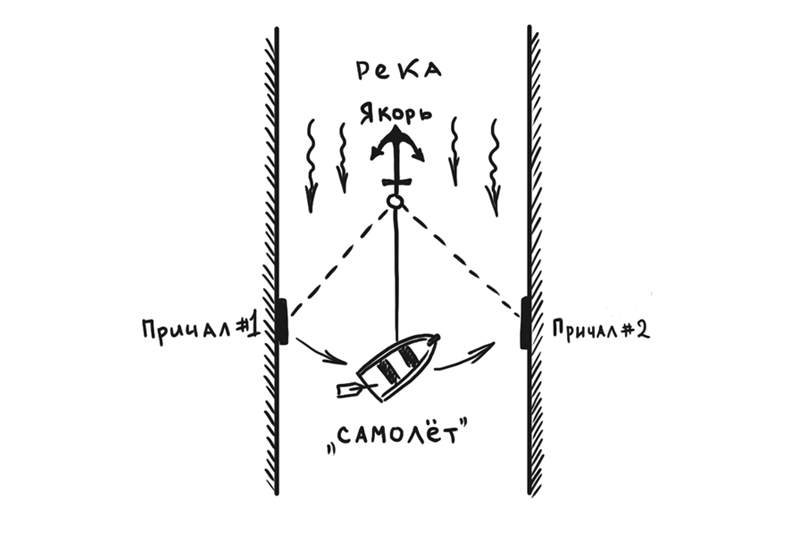

Затем, в 1857 году, некий горожанин по фамилии Либгард решил опередить свое время и запустил на Ангаре «самолёт». «Самолётом» в то время называли тип переправы, для которой использовали хитрую систему, состоящую из якоря, длинного каната и лодки с рулевым веслом (см. рисунок):

Выше по течению на середину реки бросался якорь, к которому на длинном канате была привязана лодка. Когда ее загружали, рулевому оставалось только повернуть кормовое весло и течение само гнало лодку к другому берегу, а якорь не позволял лодке уплыть в Енисей.

С помощью такого механизма переправа через Ангару стала занимать всего 4 минуты, что и дало ей народное название «самолёт» — за скорость.

В 1891 году городская дума приняла решение о строительстве постоянного понтонного моста. В том же году он был торжественно открыт цесаревичем Николаем Александровичем (aka Николай II), очень кстати проезжавшим через город. Неудивительно, что мост был назван в его честь — Николаевским.

Вот так выглядел Николаевский мост на старых дореволюционных фотографиях. Фото: Library of congress

Этот мост хоть и принёс большую пользу, но пределом мечтаний не был: проезд по нему был платным, и ехать можно было лишь в одну строну за раз. К тому же он был разводным (как в Питере, ага), так как судоходство никто не отменял. А плывущие по реке суда неоднократно врезались в него, что приводило к частым поломкам. Тем не менее мост просуществовал 45 лет, после чего был благополучно разобран.

Наверняка вы не раз замечали, если пересекали Глазковский мост пешком, странные штуки, торчащие из воды у левого берега, похожие на затонувшие баржи, — это остовы тех самых понтонов, на которых держался Николаевский мост:

Последние следы понтонного моста. Фото: Филипп Козлов

На правом берегу тоже сохранился один из понтонов, в периоды низкой воды к нему даже можно подобраться и собственноручно потрогать историю:

Последние следы понтонного моста. Фото: Филипп Козлов

К 1906 году иркутская Дума решила, что «хватит это терпеть!», и начала обсуждать проект строительства «Нормального большого моста». Через пару лет проект был готов, а его стоимость оценили в 2,3 млн рублей, что в пересчете на современные деньги ~ 1,6—2,3 млрд (в зависимости от методики подсчета). Но тут грянула Первая мировая, затем революция, Гражданская война, НЭП и коллективизация… Проект был отложен в долгий ящик.

Наступает 1924 год, умирает В. И. Ленин, и скорбящие иркутяне начинают краудфандинговую кампанию по сбору средств на памятник вождю. Но люди, немного подумав, решили выполнить памятник… в виде моста через Ангару, а сам мост так и назвали — «Памятник В. И. Ленину».

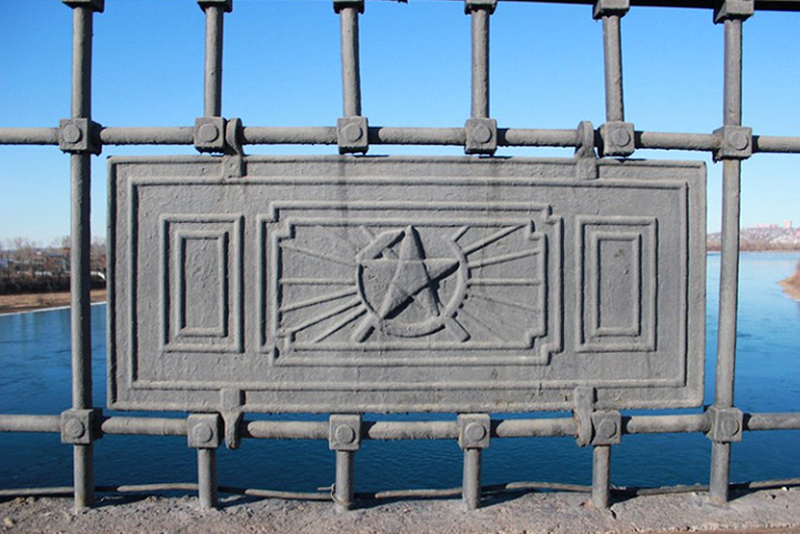

Разработка проекта была поручена архитектору И.А. Французу, ранее уже работавшему над Мавзолеем для Ильича. А так как на дворе стояли 30-е годы, то неудивительно, что в архитектуре моста отчетливо угадываются элементы господствовавшего в то время в мире ар-деко.

На это указывает много деталей: ступенчатость форм, закономерность и строгость линий опор ограждения и несущих конструкций моста (чтобы лучше себе это представить, просто вспомните Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке). Но сильнее всего архитектурный стиль моста выдает его декор:

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Когда-то на этих столбах тоже были фонари, об этом говорят остатки проводки и крепления, всё еще торчащие сверху.

Но вернемся к истории. Строительство моста началось в 1931 году. А в 1935 году, к моменту, когда собранные горожанами деньги закончились, выяснилось, что возведены только опоры. Но памятник Ленину негоже было бросать в таком виде, поэтому стройку передали Мостотресту, а государство выделило дополнительные деньги.

После передачи дел Мостотресту темпы значительно ускорились, все трудности были преодолены, и 15 ноября 1936 года новый «Мост им. В.И. Ленина» торжественно открыли.

Редкое фото, запечатлевшее вместе старый и новый мосты. Фото: Иркипедия

Чего-то не хватает, правда? Совершенно верно: трамвай по этому мосту не проедет еще 11 лет, — его построят в городе лишь в 1947. А вагоны для первого иркутского трамвая, кстати, были привезены из Самары.

Кстати. Вы наверняка видели эти большие бетонные блоки, что стоят попарно на обоих концах моста, и задавались вопросом, зачем они там. Дело в том, что там должны были стоять четыре статуи, олицетворяющие советских людей: Колхозника, Рабочего, Партизана и Пограничника. Но постаменты остались пустыми, а почему — загадка.

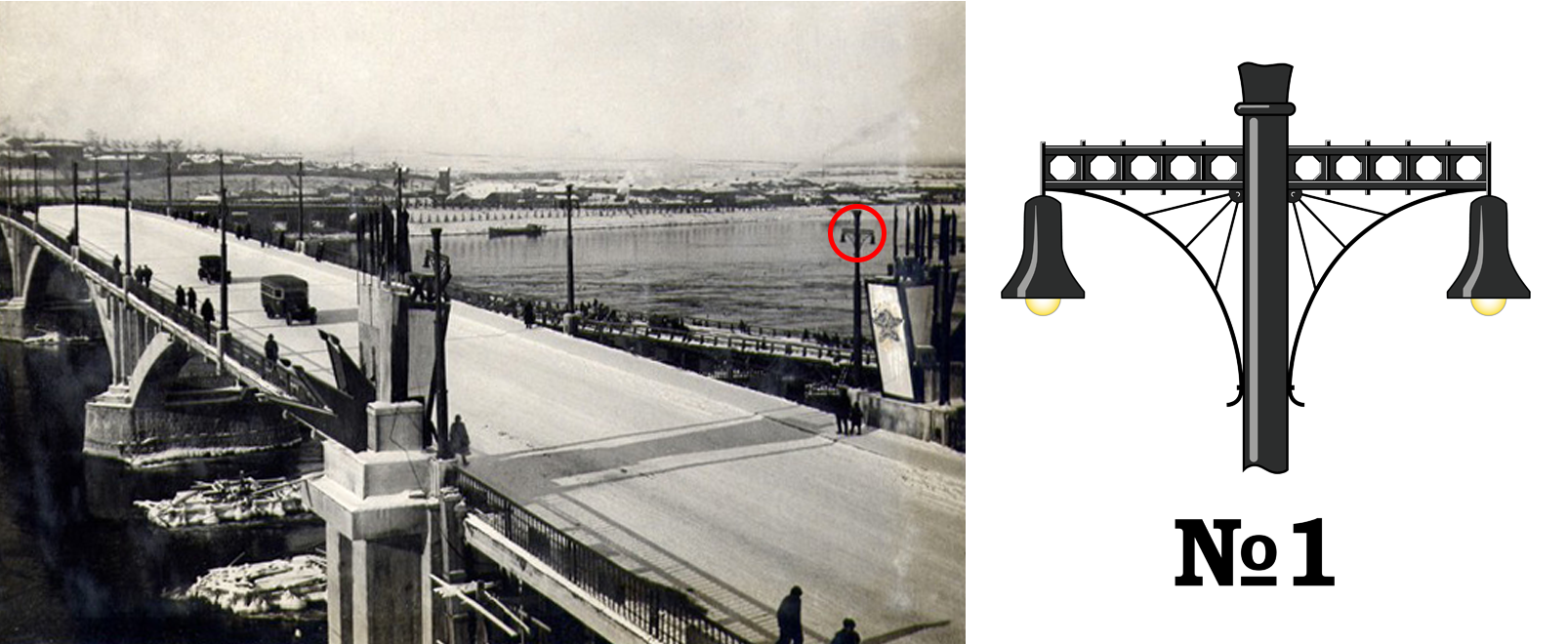

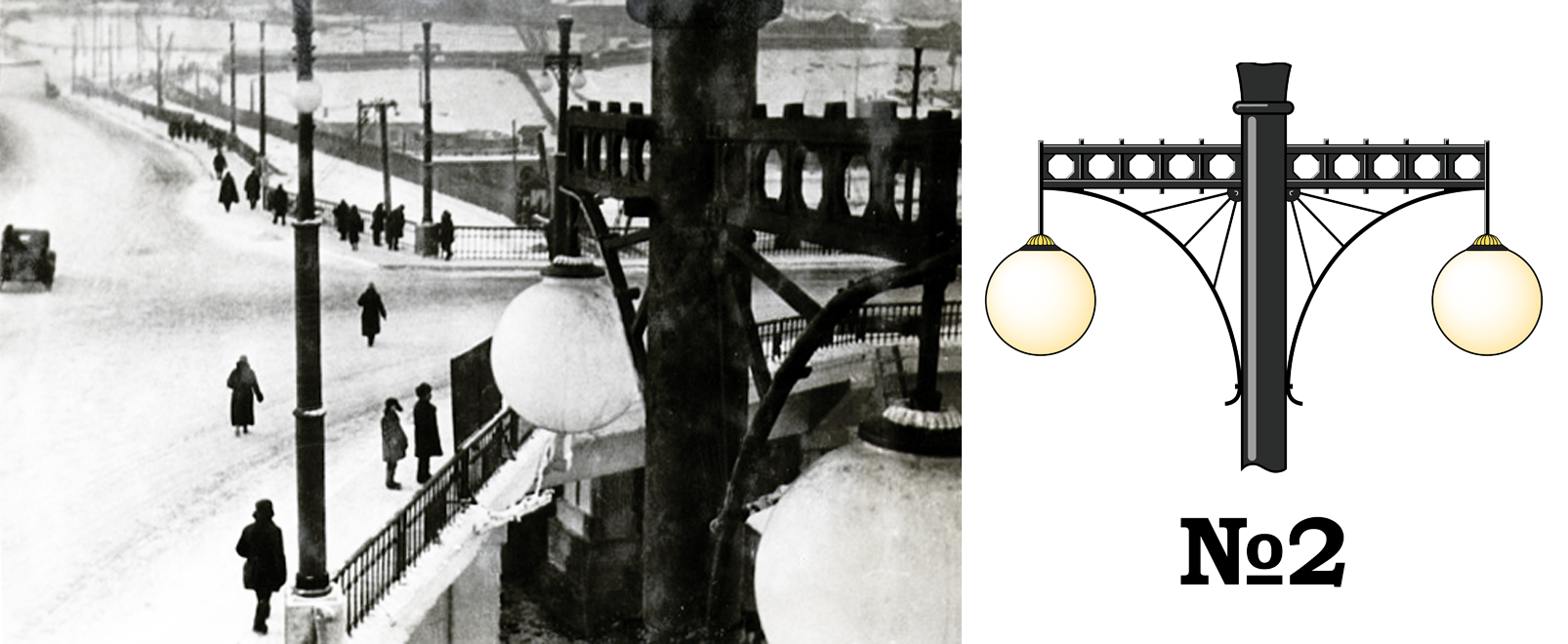

Теперь к обещанной истории фонарей. За всю историю моста их внешний вид неоднократно менялся. Изучив архивные фотографии, я смог реконструировать все этапы их эволюции.

Вариант №1. Существовал недолго — с ноября по декабрь 1935 года.

Фото: Иркипедия

Фото: Иркипедия

Вариант №2. Место временных светильников-«колокольчиков» заняли нарядные стеклянные плафоны в виде белых шаров с фигурным навершием, которые и предполагались по проекту, — мост приобрел законченный вид.

Фото: Иркипедия

Вариант №3. После войны внешний вид фонарей был сильно изменен: из парных они стали одинарными; красивые стеклянные плафоны были заменены на простые алюминиевые лампы, а сами фонари были развернуты поперек моста.

Фото: Иркипедия

Фото: Иркипедия

Но самые заметные и необъяснимые изменения произошли с фонарями уже в наше время.

Несколько лет назад оригинальные элементы фонарей при очередном «ремонте» демонтировали и заменили на невнятные завитушки из стального прута, никак не вписывающиеся в общий стиль моста, — это вариант №4.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Вдобавок к варварской замене оригинальных деталей, навершия некоторых фонарей «украсили» вот такими медальонами в виде герба города. Видимо, чтобы окончательно добить архитектурный замысел строителей моста.

И это подводит меня к самой грустной части моего повествования.

Ввиду сугубо утилитарной функции моста, на его архитектуру и внешний облик долгое время всем было плевать: «машины едут — да и ладно». Но без должного ухода и ремонта, который ему уже давно необходим, мост в буквальном смысле разваливается.

А техногенная нагрузка, на которую мост не был рассчитан, еще сильнее ухудшает его состояние. Одна только теплотрасса добавляет 2 тонны веса и соответствующие нагрузки на каждый (!) погонный метр моста. Прибавьте сюда транспортный поток в несколько раз больше того, на который был рассчитан мост, и ежегодное поливание моста десятками видов реагентов, ГСМ и прочей «крайне полезной» для конструкций моста химией. Особенно заметен возраст сооружения, если посмотреть на него снизу. Мост покрывается грибком и плесенью.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Железные конструкции неумолимо ржавеют, (и тоже покрыты грибком), а ведь некоторые секции моста целиком стальные, например путепровод над железной дорогой.

Но даже если просто прогуляться по мосту, то становится виден масштаб разрушений, а главное – уровень «заботы» об этом уникальном сооружении со стороны наших ремонтных служб.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Я даже не знаю, от чего мост больше страдает: от неумолимого хода времени или отвратительного уровня ухода.

Кто-то додумался покрасить чугунные ограждения моста, которые всегда были черными, в серый! Вы подумали, что это просто грязь и пыль? Нет, это краска!

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Опоры ограждений и фонарей буквально рассыпаются, а повреждения либо заляпывают на скорую руку шлепками цементной смеси, либо оставляют как есть, замазав очередным слоем краски.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Ограждения моста во многих местах покосились и грозят сорваться вниз, покалечить случайных прохожих или повредить чью-то машину. Где-то они уже висят в воздухе, держась только за соседние секции.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

А там, где они уже выпали, их заменяют «заглушками» из строительных уголков и прутьев, не утруждая себя восстановлением утраченных секций.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Упомянутые выше боковые лестничные группы с каждым годом выглядят все хуже и хуже, уже давно утратив свой лоск и нарядный вид.

Фото: Филипп Козлов

Фото: Филипп Козлов

Я не хочу заканчивать на грустной ноте, поэтому призываю всех лично прогуляться по мосту и постараться сквозь всю грязь, слои краски и неухоженность разглядеть мост таким, каким его задумывали создатели. Открыть для себя, что даже такое, казалось бы, банальное сооружение, как мост, может таить в себе много интересного.

Гуляйте чаще!

Этот материал — один из блогов «Верблюда в огне». Вы тоже можете завести блог — как это сделать, читайте здесь.

Читайте также

Вадим Палько 16.06.2022 20:04

Вадим Палько 11.01.2022 18:02

Вадим Палько 16.11.2021 16:34

«Волшебный Байкал»: в ближайшие годы Приангарье получит средства на развитие туризма

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», которое накануне провел президент России Владимир Путин.

— До 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране, для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг. Для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. И в этой связи ещё одна важнейшая задача, о которой также было сказано в Послании: уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое – до пяти процентов, — сказал президент, открывая совещание.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что с развитием курортных территорий одновременно должна повышаться их транспортная доступность, развиваться другая сопутствующая инфраструктура, в том числе коммунальная и инженерная.

— Имею в виду в целом расширение внутри- и межрегионального, в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, о чем я говорил, и внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей, — подчеркнул глава государства.

О готовности Приангарья реализовать проект «Волшебный Байкал» в тесном сотрудничестве с правительством страны, Республикой Бурятией, корпорацией Туризм.РФ, государственными корпорациями и инвесторами в рамках мероприятий по созданию федеральных круглогодичных морских курортов проекта «Пять морей и озеро Байкал» президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Приангарье включает в проект «Волшебный Байкал» две локации. Это город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальскую слободу» в районе поселка Тальцы.

Общая площадь курортной зоны составит около 1200 га, протяженность береговой линии — 7 км, сумма бюджетных вложений — 25 млрд рублей, частных инвестиций – 54 млрд. Будет создано 5 400 комфортабельных номеров для круглогодичной работы курорта. Проект имеет большие перспективы и кроме всего прочего создаст 6 000 новых рабочих мест.

В Байкальске в рамках проекта планируется создать благоустроенную набережную, парки, лыжероллерные трассы, центр тропостроения. В районе Тальцов предполагается открытие современного курорта полного цикла на 3 500 номеров. Реализация проекта займет девять лет. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов рассматривается с 2027 по 2035 годы.

В «Байкальской слободе» появятся современный всесезонный аквапарк, спа- и термальные комплексы, рыбацкая и ремесленная деревни, яхтенная марина полного цикла, лыжные и велотрассы, экотропы, пляжная зона, конгресс-центр.

— Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в Порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений. Вместе с тем, необходимо провести реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях к Байкалу. Первая – это дорога Иркутск – Листвянка, вторая – федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска. А так же предусмотреть возможный обход трех населенных пунктов вблизи Байкала – это Култук, Слюдянка и Байкальск, — рассказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что инвесторы уже проявляют интерес к заявленным проектам.

По поручению Владимира Путина правительство России предусмотрит в шестилетнем периоде средства на реализацию представленных губернаторами на совещании проектов по развитию туризма в регионах.

Комментариев 1

??????

06.12.2020 09:53