16.06.2022 20:04

16.06.2022 20:04

13 июня в музее под открытым небом «Тальцы» освятили Троицкую церковь — ее готовят к открытию после реставрации. Храм перевезли в музей из Жигаловского района еще в 1991 году. Всего в музее более 30 старинных построек, доставленных из разных концов Иркутской области. Считается, что так объекты культурного наследия удастся сохранить от разрушения и утраты. Однако, по мнению автора «Иркутского блога» Вадима Палько, переносить деревянные памятники из города — это вредная затея.

Иркутск — город с крупнейшей в России сохранившейся исторической деревянной застройкой. Эта особенность выделяет его на фоне всех прочих городов Сибири (где дома сохранились лишь по отдельности, а цельная среда утрачена), а также ставит его в один ряд с ценнейшими городами мира с сохранившейся исторической средой — например Брюгге, Петербургом или Венецией.

К сожалению, у главного достоинства Иркутска есть недоброжелатели — те, кто хочет поскорее избавиться от деревянного наследия. Правда, они не говорят «снесите это немедленно» в открытую, а продвигают невинные, на первый взгляд, компромиссы. Их можно поделить на два типа.

Речь пойдет о втором варианте: я расскажу, почему перенос деревянных памятников в «Тальцы» — это не «удачный компромисс», а очень вредная затея, от которой выиграют только застройщики, а Иркутск понесет непоправимые потери.

Сейчас у «Тальцов» постепенно складывается образ удобного полигона, куда можно свезти любые старые дома — чтобы «не мешались». Однако изначально музей под открытым небом создавали совсем не для этого.

Идея возникла в 1960-е годы из-за затопления старинных сел на берегах Ангары для строительства ГЭС. То есть тогда под угрозой оказались не памятники, а само место — именно поэтому приняли эксклюзивное решение о переносе деревянного наследия.

Эксперты, принявшие вынужденное решение о переносе, отлично понимали: памятник — это не только здание, но и его среда. Поэтому на замену нужно было найти место, которое соответствовало бы духу старых сибирских сел, — в таежном лесу у реки.

Тальцинское урочище на слиянии Ангары и реки Тальцинки отлично подошло: обрывистые рельефные берега, широкая река, кругом лес — такая атмосфера вполне правдоподобно воссоздает историческое окружение Илимского острога.

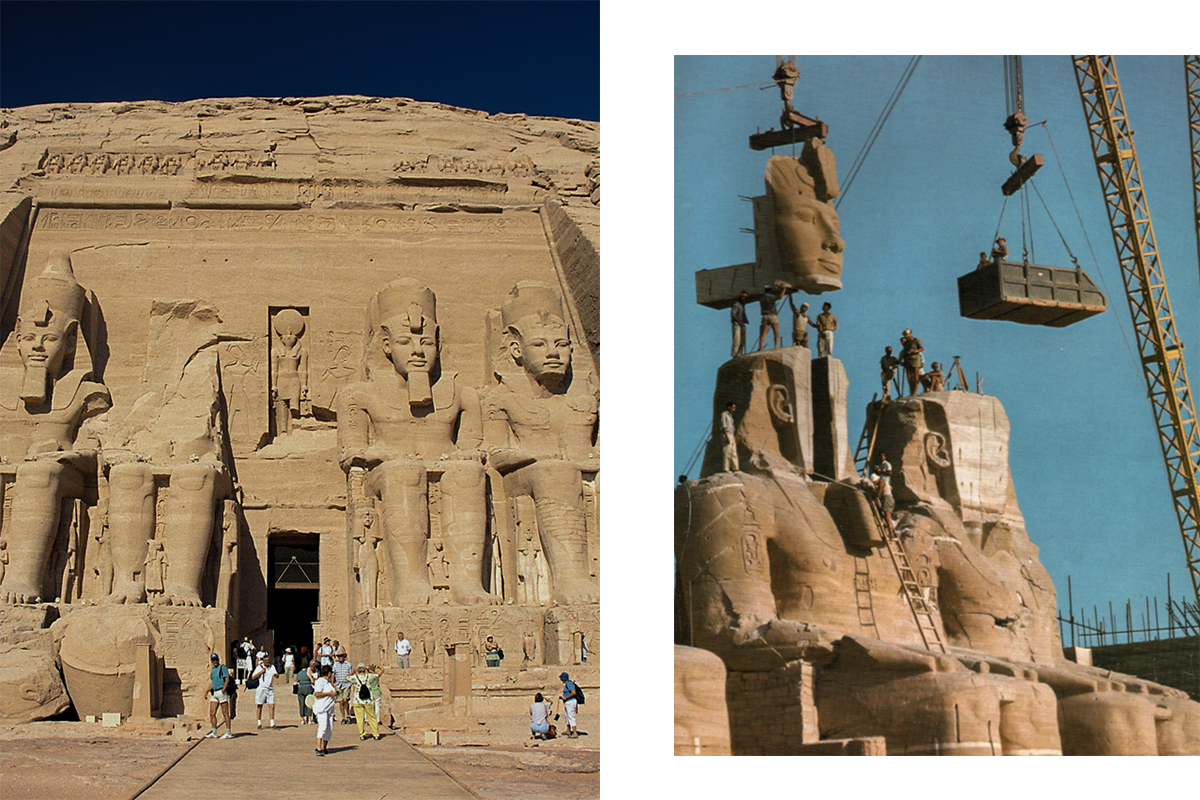

Приведу еще один пример на эту же тему, но из другой части планеты. В 1960-е годы в Египте при строительства Асуанской ГЭС под угрозой затопления оказался знаменитый комплекс древних храмов Абу-Симбел.

Правительство страны обратилось за помощью в ООН, чтобы воплотить грандиозный проект переноса храмов. Заметьте, снова то же обстоятельство: памятники решили перенести не просто так, а из-за потери исторического пространства.

В итоге все удалось: храмы разрезали на блоки весом примерно 20–30 тонн, которые заново сложили в паре сотен метров выше по склону. В итоге храмовый комплекс спасли, а его среда осталась похожей — те же скалы, почти то же место. Разве что Нил стал гораздо шире.

Перенос — исключительная вынужденная мера, вызванная угрозой потери исторического места, реальной среды памятника. Никто не просит вынести исторические дома Парижа за город, ссылаясь на то, что там они якобы лучше сохранятся. Нужно осознать: как в Париже, так и в Иркутске не существует обоснованного повода для вывоза архитектурного наследия из центра.

Илимский острог при переносе утратил подлинное историческое пространство, но взамен, чтобы хотя бы немного восполнить эту потерю, попытались воссоздать похожую среду — близкий по восприятию пейзаж, который не противоречит истории памятника.

Если перенести иркутские городские усадьбы в «Тальцы», здания окажутся в чужеродной среде (вместо равнины — тальцинские холмы, вместо городской среды — сельская). Это дискредитирует саму идею воссоздания исторического пространства. К сожалению, в музее «Тальцы» это происходит уже сейчас.

Во всем мире перенос памятников по-прежнему воспринимается как нечто исключительное. Однако в музее «Тальцы» это поставили на поток: туда стали завозить все подряд — уже не для того чтобы воссоздавать приближенное к реальности историческое пространство, а лишь для строительства псевдоисторического городка для туристов. В итоге там стали появляться специфические нестыковки.

Вот, например, «Дом фельдшера», возведенный и открытый в 2020 году. Он оказался в окружении леса, рядом со склоном, ведущим к иркутскому водохранилищу.

Его реальная историческая среда выглядит так: село Олой в Эхирит-Булагатском районе, никакой реки, леса, крутых берегов. Это степь.

Такой подход напоминает винегрет из достопримечательностей в Лас-Вегасе, где в одном месте оказались копии Эйфелевой башни, статуи Свободы, египетских пирамид и прочего.

К этому добавляются анахронизмы и логические нестыковки. Например, городские деревянные усадьбы имеют конструктивные особенности, свойственные только густонаселенной местности. Так, в доходных домах Иркутска конца 19 века — небольшие квартиры. Появление такого дома в маленьких «Тальцах», где всего несколько улиц, — это нонсенс, примерно то же самое, как построить небоскреб на пустом зеленом лугу среди пасущихся коров. Городская деревянная усадьба просто не могла существовать в подобном окружении.

Сторонники переноса, конечно, отмахнутся: мол, рядовой турист таких деталей не знает, ему все равно — лишь бы на деревянные домики посмотреть. Но в том и разница: в реальном историческом городе турист может при желании прикоснуться к подлинной истории без фальши, в «Тальцах» же это сделать невозможно — это бутафорский городок, которого на самом деле никогда не существовало.

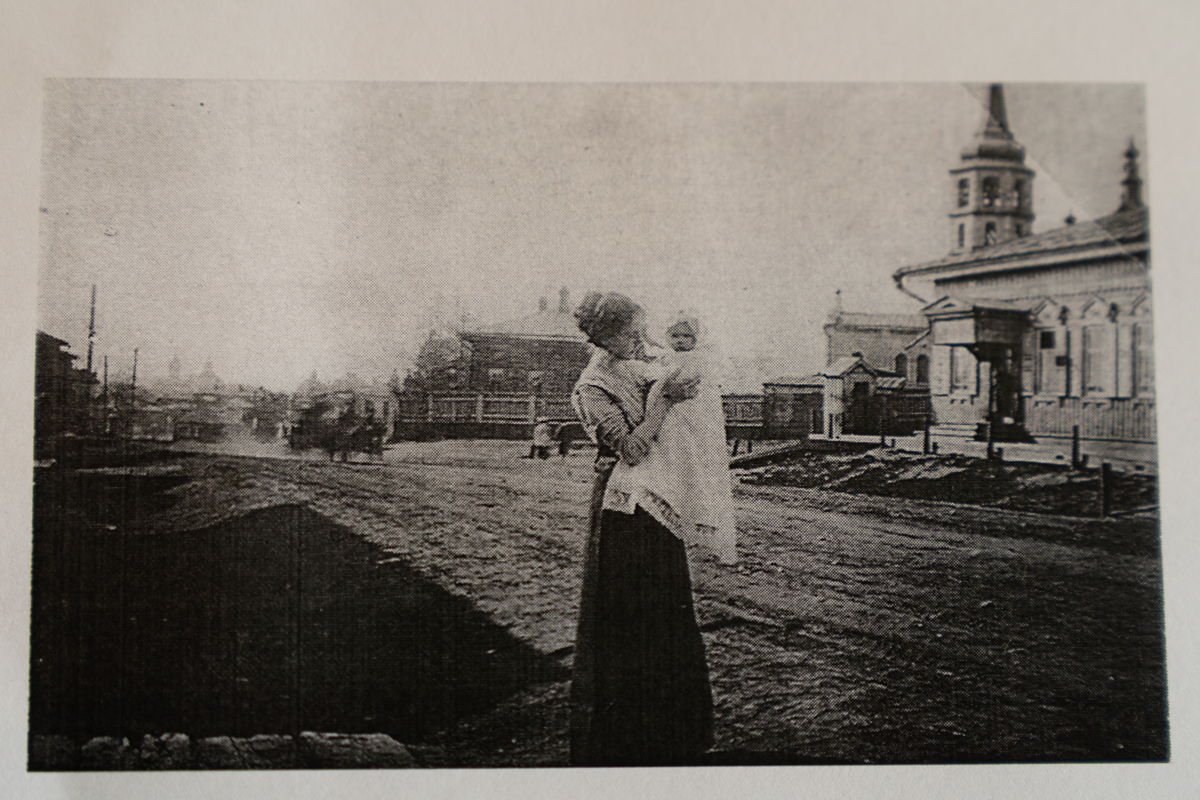

Почему специалисты всего мира по-прежнему крайне настороженно относятся к идее переноса памятников? Дело в том, что ценность исторического наследия заключена не только в визуальном облике памятников, но и в подлинном мемориальном пространстве вокруг них.

Взгляните на фото ниже: это Иркутск, улица Средне-Амурская, дни царствия Николая Второго, незадолго до начала Первой мировой войны. На снимке запечатлена иркутянка с маленьким ребенком.

На следующем фото — то же самое место больше 100 лет спустя. Улица с советских времен называется иначе (Седова), но здания, оставшиеся на своих местах, сохранили и донесли до нас подлинное пространство.

Это и есть то, что мы можем называть историческим местом, которое несет в себе подлинную преемственность поколений. Именно здесь мы можем сказать, что «тут, в этом самом месте творилась история».

В «Тальцах» мы того же сказать не можем: там ничего не происходило — разве что туристы гуляли. Таким образом, при переносе в «Тальцы» любой памятник автоматически теряет мемориальную ценность места, сохраняя только архитектурную.

Вывод: перенос домов в «Тальцы» — убийство туристического потенциала Иркутска. Не только историки и краеведы, но и рядовые туристы отдают предпочтение реальным историческим пространствам.

Проведите эксперимент: спросите рядового иркутянина, какие исторические места на планете он бы хотел посетить. Вы наверняка услышите в ответ: живые исторические города — Венецию, Париж, Петербург, Суздаль, и так далее.

Затем попросите назвать как можно больше этнографических музеев, подобных «Тальцам». Большинство не назовет больше трех. На деле в России таких этнографических музеев огромное множество — даже в Иркутской области есть еще один («Ангарская деревня» в Братске).

Некоторые такие «музеи под открытым небом» в России даже крупнее «Тальцов» — но вы, скорее всего, о них ничего не слышали. Причина проста: люди относятся к подобным местам как к необязательному забавному дополнению к поездке, но уж точно не как к ее цели. Посетить «Тальцы» могут «заодно» по пути в Листвянку, но специально ради этого в Иркутск никто не полетит.

В то же время деревянный Иркутск — это подлинный исторический город, и если правильно его преподносить, инвестировать в реставрацию его уникального (настоящего, а не бутафорского!) центра, он может стать жемчужиной мирового масштаба. Если же вывезти его архитектурное наследие в «Тальцы», мы потеряем настоящий город, взамен получив бледный придаток к Байкалу, малоинтересный подавляющему большинству туристов.

Вспомните фото исторического места на Средне-Амурской улице, которое я выкладывал выше. Его я выбрал не случайно: там можно увидеть усадьбу Синцова. Вот она (на фото находится справа. — Прим.ред.):

Этот дом попал в список, который подготовили для массовых конвейерных экспертиз в 2022 году. Они проходят в Иркутске прямо сейчас.

Чтобы утратить этот подлинный фрагмент исторического пространства Иркутска, необязательно лишать дом Синцова охранного статуса. Достаточно лишь приговорить его к переносу за город.

Важно понимать: перевозка памятников в «Тальцы» равнозначна их сносу — ведь настоящий Иркутск останется без обширной уникальной исторической среды. Застройщики, которые очень заинтересованы в устранении деревянной застройки из исторического центра Иркутска, это отлично понимают, поэтому любые разговоры о переносе домов в музей «Тальцы» играют им на руку.

В начале 2022 года областная служба по охране памятников заверила журналистов, что массовые экспертизы деревянных памятников не приведут к их массовому выводу из-под охраны.

Однако сейчас существуют все основания полагать, что иркутские чиновники могут готовить не массовый вывод домов из-под охраны, а массовый перенос деревянного наследия Иркутска в «Тальцы». Есть несколько поводов для такого предположения.

Во-первых, в конце 2021 года руководство «Тальцов» объявило о планах построить у себя «второй 130-й квартал». То есть речь идет о создании целого городка из деревянных зданий — причем сделать это хотят уже в ближайшие пару лет. Откуда будут брать дома — не уточняется.

Во-вторых, крайне подозрительно выглядит последовательность действий иркутских властей. Обратите внимание, чтобы юридически обеспечить перенос подлинного исторического наследия Иркутска в «Тальцы», требуются две вещи:

И… Вот так совпадение!

В завершение — еще кое-что, не аргумент, но интересная деталь: с сентября 2019 года пост директора по развитию музея «Тальцы» занимает бывший руководитель пресс-службы губернатора Сергея Левченко. Иркутяне хорошо помнят, что Левченко был ставленником иркутского строительного лобби. Не нужно в очередной раз напоминать, кому в первую очередь выгоден вынос исторического Иркутска в музей «Тальцы».

Фото: anjstray / wikipedia

Читайте также

Вадим Палько 16.06.2022 20:04

Вадим Палько 11.01.2022 18:02

Вадим Палько 16.11.2021 16:34

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в составе делегации, сопровождающей президента Российской Федерации в Китае, принял участие в торжественной церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV форума по межрегиональному сотрудничеству. На церемонии открытия выступил Владимир Путин.

– Опираясь на славные традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества, сегодня мы можем уверенно смотреть вперед, вместе браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы. <…> Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан, – сказал глава государства.

Выставка проходит ежегодно с 2014 года с чередованием стран проведения и является важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению и диверсификации партнерства между Россией и Китаем. ЭКСПО традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию. В 2024 году представлены инновационные разработки и совместные российско-китайские проекты в области машиностроения, металлургии, решения для энергетики, информационных технологий, финансирования производств, логистики и других направлений. Особое внимание на выставке уделено презентации туристического потенциала России.

После, выступая с докладом на конференции, посвященной торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая, Игорь Кобзев подчеркнул, что лидеры двух стран – президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин – поставили задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях. И ключевую роль в этом играет взаимодействие регионов. Так, Иркутская область в последние годы добилась значительных результатов в развитии торгово-экономического сотрудничества, трансграничных перевозок и гуманитарных связей с Китаем, подчеркнул Игорь Кобзев.

Особое внимание в своем докладе глава Приангарья уделил вопросам поддержки инвестиционных проектов в Иркутской области. Игорь Кобзев отметил, что сейчас с участием китайского капитала регионом прорабатывается ряд инвестиционных проектов по производству электротранспорта и агрохимии, а также возможность открытия первой российско-китайской компании по страхованию жизни.

Также губернатор озвучил несколько направлений, по которым Иркутская область видит хорошие перспективы сотрудничества с китайскими партнерами.

– Это реализация на Байкале крупных туристических проектов, получивших поддержку президента РФ Владимира Путина. Уверен, есть перспектива для совместной работы с китайскими коллегами, в том числе по применению технологий и оборудования, соответствующих самым строгим экологическим требованиям. Второе направление – это развитие проектов в сфере сельского хозяйства, постараемся на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение с одной из компаний. Третье направление – это образование. Сегодня в вузах региона обучаются более тысячи китайских студентов. У нас в повестке создание в Иркутске современного межвузовского кампуса, – рассказал Игорь Кобзев.

Также губернатор подчеркнул важность работы по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок.

Для развития всесторонних связей в этом году планируется проведение серии совместных важных мероприятий. В конце мая делегация предпринимателей из Пекина, провинций Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия КНР примут участие в работе V Байкальского международного форума партнеров, организованного Торгово-Промышленной палатой Восточной Сибири и Правительством Иркутской области. В июне в Пекине состоится презентация инвестиционного потенциала Иркутской области, а также запланирована серия культурных мероприятий.

Комментариев 0