16.11.2021 16:34

16.11.2021 16:34

Автор телеграм-канала «Иркутский блог» Вадим Палько побывал в Тобольске, сделал много любопытных наблюдений и рассказывает о странностях позиционирования одного из старейших сибирских городов.

Тобольск — безусловно ценный и атмосферный исторический город, сыгравший одну из важнейших ролей в становлении Сибири. Без него невозможно представить себе историю азиатской части России 17-18 веков, а его каменный кремль и губернаторский дом, где держали семью Романовых перед отправкой в Екатеринбург, оставляют действительно неизгладимое впечатление.

И было бы отлично, если бы туристический бренд Тобольска строился на его же уникальном багаже. Однако меня немало смутило одно обстоятельство: для туристов Тобольск раздувают до самого главного исторического города Сибири, и даже больше — ему приписывают исторические явления, к которым он имеет меньшее отношение, чем, например, Иркутск.

Всем известно, что каждый город уникален по-своему: у одного всегда найдется что-то, чего нет у другого, — и наоборот. Тобольск, например, может щегольнуть полностью сохранившимся кремлем. Вот он, строился с конца 17-го до конца 18-го века.

Иркутск может ответить разве что Спасской церковью, которая строилась в то же время, что и Тобольский кремль, но она — лишь осколок Иркутского кремля, который не сохранился.

Логично, что Тобольск в таком сравнении для туриста выглядит однозначно выигрышнее; и это справедливо, учитывая роль городов, — Иркутск в 17-м и в первой половине 18-го века находился в административном подчинении Тобольску.

Однако в конце 18-го века все довольно быстро меняется: Тобольск теряет значимость, а Иркутск стремительно набирает влияние. Уже в начале 19-го века Иркутск становится центром Сибирского генерал-губернаторства, Тобольск попадает в его подчинение.

Постепенно Иркутск стал самым богатым и важным городом Сибири, оставаясь таковым вплоть до прихода большевиков. Именно поэтому многое в Иркутске появлялось раньше, чем в любом другом городе за Уралом: есть, например, старейший в России нестоличный (за пределами Москвы и Петербурга) музей, неподалеку стоит старейший действующий кинотеатр России, а его конкурент создал первую за Уралом киностудию — она была у дома, где работала первая в Сибири музыкальная школа. И так далее — примеров много.

Поэтому, отправившись в Тобольск, я ждал встречи с городом-памятником 17-18-го веков, но не планировал, что мне будут преподносить его как «самый главный исторический город Сибири», используя для этого спорные доводы и своеобразно истолкованные факты.

Уже довольно давно Тобольск целенаправленно взял курс на создание бренда исторического города. За 10 лет на реставрацию центра и развитие туристического потенциала потратили 16 миллиардов (!) рублей (для сравнения: на 350-летие Иркутска, когда обустроили Нижнюю набережную и появился 130-й квартал, потратили около 3 миллиардов рублей).

Вливание денег в Тобольск дало эффект: Кремль выглядит «с иголочки», исторический центр города аккуратен, всюду новые скверы.

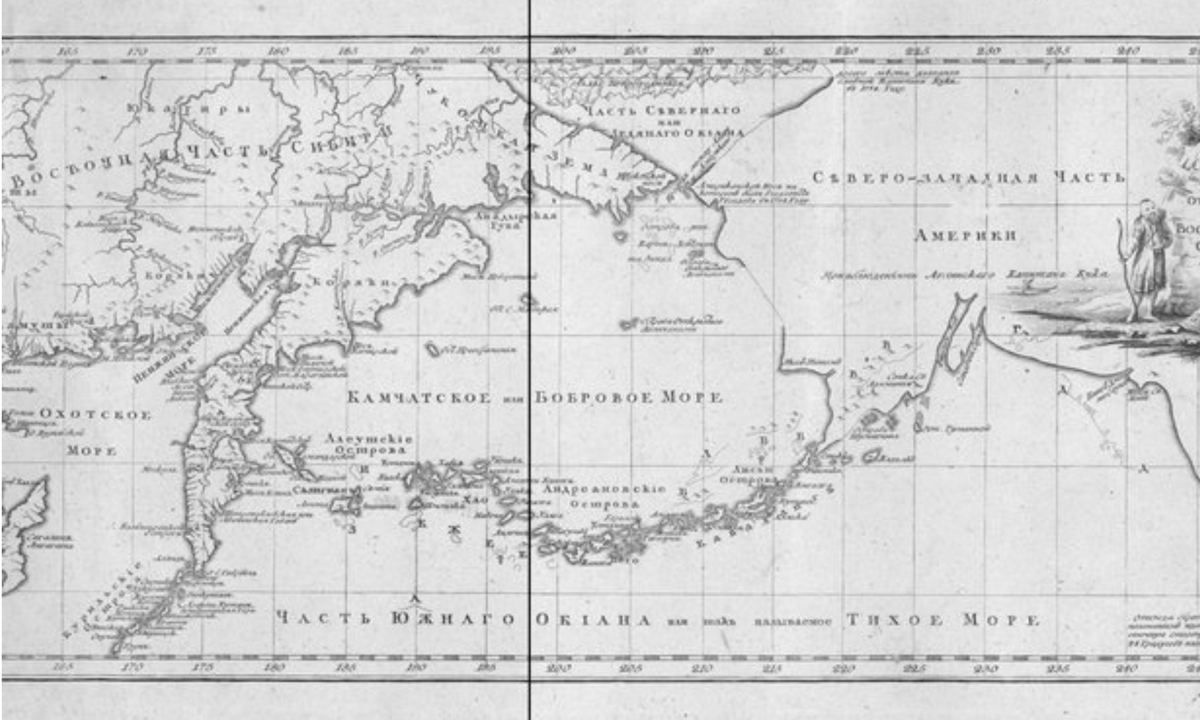

Всё старательно доносит туристу мысль: Тобольск — исторический город, — что вполне справедливо. Весьма показателен аэропорт, который открыли только этой осенью, — ему дали имя сибирского историка и картографа Ремезова, да и фасад оформили «под историю» — на нем изображена старинная карта с надписью «рѣка Тоболъ».

Этому же образу вторят элементы городской среды: например, местные власти установили на Плацпарадной площади арт-объект, который буквально показывает, что Тобольск в свое время был главным городом Сибири. И это чистая правда.

Вот только экскурсоводу, который нас сопровождал, этого показалось мало, и он решил повысить планку: объявил, что Сибирская губерния с центром в Тобольске была не просто огромным субъектом, а самым большим в истории человечества — от Урала до Аляски.

Это стало первым пунктом в череде странных тезисов, которые транслируют туристам в Тобольске. Давайте же разберемся!

Когда в 1708 году впервые появилась Сибирская губерния с центром в Тобольске, в России смутно представляли, что есть на Дальнем Востоке и за ним, — еще толком не исследовали берега Аляски.

В 1764 году размеры Сибирской губернии значительно уменьшились: из нее выделилась Иркутская губерния — все земли от Приангарья до Тихого океана вошли в ее состав. Первое же постоянное поселение на Аляске (Кадьяк) появилось в 1784 году — Тобольск тогда уже не контролировал берега Тихого океана.

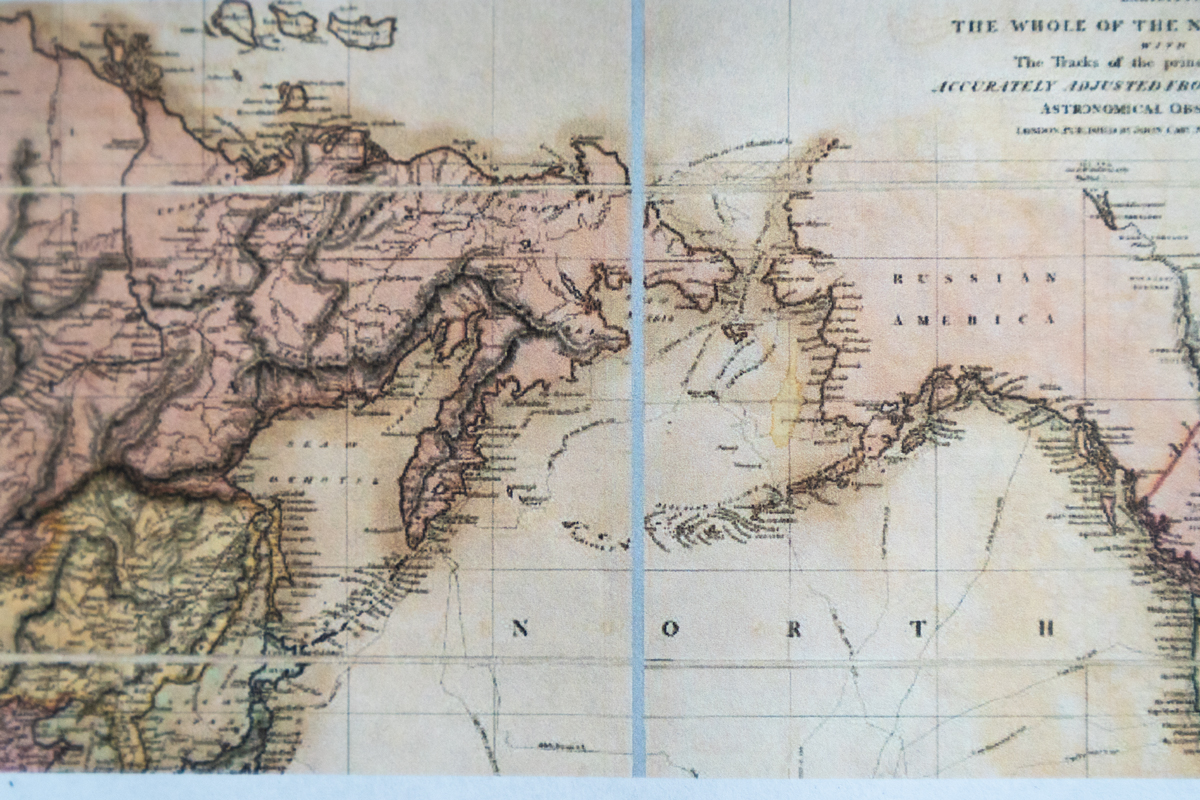

А вот Иркутск в 1802 году стал центром Сибирского генерал-губернаторства, куда вошла Тобольская губерния. В те годы активно изучалась Америка, строились русские поселения. На фрагменте карты 1819 года Аляска — уже российская территория. В Иркутске также находилось представительство Российско-Американской компании — организации, которая осваивала Новый Свет.

Вывод: во-первых, Тобольск был не единственным городом, контролировавшим всю Сибирь, во-вторых, влияние генерал-губернаторства с центром в Иркутске распространялось на территорию, которая была большей по площади.

«И чего ты прицепился?» — спросит здесь меня рядовой тоболяк. Действительно, может показаться, что мне просто не повезло с конкретным экскурсоводом, но вскоре выяснилось, что «перегиб исторических достижений» в Тобольске — системная проблема.

Куда больше меня удивил эпизод, произошедший уже с другим гидом — в местном музее.

Каждый иркутянин знает, что история декабристов прочно связана с Иркутском, — именно в этот город отправляли многих из них, в том числе ключевых предводителей (Трубецкой, Волконский, Муравьев, Бестужев и многие другие). Во всей Сибири сопоставимой по значимости локацией можно назвать разве что рудники в Забайкалье.

В Иркутске сохранилось их наследие: особняки Волконского, Трубецкого, дом Муханова, есть могилы декабристов Поджио, Муханова, Панова, жены Трубецкого, которая отправилась за мужем в ссылку, и других.

Что же я узнал в Тобольске? Оказывается, именно его нужно считать «самым важным ссыльным городом» для декабристов, ведь в нем были 17 из них (напомню, всего было осуждено больше сотни). Правда, большинство мало известны, главные же «звезды» — Вильгельм Кюхельбекер (больше известный как лицейский друг Пушкина, чем как декабрист) и Александр Муравьев (который оказался в Тобольске уже после отбывания ссылки в Иркутске).

«Тут даже были дома, где они жили!» — восторженно говорил экскурсовод, показывая на миниатюрные макеты старинных зданий.

— А они сохранились? — спрашиваю я.

— Нет, но их хотят воссоздать! — радостно ответили мне.

Чтобы не тормозить группу, после экскурсии я отдельно уточнил, когда именно Тобольск стал позиционироваться как «главный город ссылки декабристов».

— А какой еще можно назвать? — ответил гид.

— Иркутск же… Туда сослали Трубецких, Волконских, многих других, — удивленно отвечаю я.

— А, ну там что-то вроде рудников было…

Напоследок я узнал, что, оказывается, именно Тобольск — тот самый город, с которым нужно ассоциировать подвиг жен декабристов (которые вообще-то в большинстве своем просто ехали через Тобольск в Иркутск и в Забайкалье). Поэтому в Тобольске им поставили памятник.

После этого я стал внимательно прислушиваться к фактам, которые рассказывают в Тобольске. Во-первых, обращал внимание на привычные «иркутские» образы: там, например, развивают легенду, что именно в районе Тобольска спрятано легендарное золото адмирала Колчака (то самое, которое привыкли искать в Байкале под Иркутском), есть даже тобольский квест по «поиску золота Колчака» для туристов.

Во-вторых, перепроверял даты, когда что-то называли «самым старым в Сибири». Там и правда такого много: например, в Тобольске была старейшая семинария (основана в 1703 году — иркутская намного младше, основана в 1780-м). Еще в Тобольске стоит старейший в Сибири храм — Софийский собор конца 17 века. Он старше иркутской Спасской церкви (начало 18 века).

Однако было и много ошибок — то ли тоболяки не проверяют информацию, то ли сознательно «перегибают». Туристам говорят, например, что в Тобольске находится первый музей в Сибири, что, мягко говоря, не так — иркутский старше почти на век.

На мой взгляд, вся эта история говорит не столько об излишней самоуверенности тех, кто продвигает туристический бренд Тобольска, сколько о том, что власти Иркутска серьезно не дорабатывают.

У них в руках настоящее богатство — ценнейший исторический город, сопоставимый с Тобольском в отношении истории. Но пока там уже вовсю зарабатывают очки на истории, иркутские управленцы что-то бормочут про Байкал и сами видят в городе разве что «перевалочный пункт» к озеру. Изредка вяло популяризируют деревянное зодчество (Иркутск — на первом месте в России по числу деревянных памятников), но в его сохранении не заинтересованы, — напомню, что губернатор Кобзев намеренно планирует сократить реестр выявленных ОКН.

Результат такого отношения к наследию — многие иркутяне даже не представляют, сколько всего ценного есть в их городе, а что уж говорить об остальных россиянах?

Другие города этим пользуются. Тобольск — не единственный пример. Вот, например, Красноярский драмтеатр почему-то именуют старейшим в Сибири. Вот только дата основания театра в Красноярске — 1873 год, по самым натянутым данным — 1852 год. Иркутский театр основан в 1850 году. При этом нынешнее здание театра в Красноярске возведено в 1902 году, в Иркутске — в 1897 году. Иркутский старше, как ни крути.

Чаще всего подобные ошибки случайны — просто отдельные журналисты не проверяют информацию. Да если бы и проверяли — сложно отыскать источник, где была бы информация о ценном наследии Иркутска. Выходит, люди, ответственные за продвижение его туристического бренда, не делают даже минимума — не продвигают простую информацию о достоинствах города. Чего уж мечтать о миллиардных вложениях в исторический бренд, как это делает Тобольск.

Фото: Getty Images

Читайте также

Вадим Палько 16.06.2022 20:04

Вадим Палько 11.01.2022 18:02

Вадим Палько 16.11.2021 16:34

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в составе делегации, сопровождающей президента Российской Федерации в Китае, принял участие в торжественной церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV форума по межрегиональному сотрудничеству. На церемонии открытия выступил Владимир Путин.

– Опираясь на славные традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества, сегодня мы можем уверенно смотреть вперед, вместе браться за самые смелые проекты, сообща строить и реализовывать амбициозные планы. <…> Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан, – сказал глава государства.

Выставка проходит ежегодно с 2014 года с чередованием стран проведения и является важной торгово-промышленной платформой, содействующей расширению и диверсификации партнерства между Россией и Китаем. ЭКСПО традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию. В 2024 году представлены инновационные разработки и совместные российско-китайские проекты в области машиностроения, металлургии, решения для энергетики, информационных технологий, финансирования производств, логистики и других направлений. Особое внимание на выставке уделено презентации туристического потенциала России.

После, выступая с докладом на конференции, посвященной торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая, Игорь Кобзев подчеркнул, что лидеры двух стран – президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин – поставили задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях. И ключевую роль в этом играет взаимодействие регионов. Так, Иркутская область в последние годы добилась значительных результатов в развитии торгово-экономического сотрудничества, трансграничных перевозок и гуманитарных связей с Китаем, подчеркнул Игорь Кобзев.

Особое внимание в своем докладе глава Приангарья уделил вопросам поддержки инвестиционных проектов в Иркутской области. Игорь Кобзев отметил, что сейчас с участием китайского капитала регионом прорабатывается ряд инвестиционных проектов по производству электротранспорта и агрохимии, а также возможность открытия первой российско-китайской компании по страхованию жизни.

Также губернатор озвучил несколько направлений, по которым Иркутская область видит хорошие перспективы сотрудничества с китайскими партнерами.

– Это реализация на Байкале крупных туристических проектов, получивших поддержку президента РФ Владимира Путина. Уверен, есть перспектива для совместной работы с китайскими коллегами, в том числе по применению технологий и оборудования, соответствующих самым строгим экологическим требованиям. Второе направление – это развитие проектов в сфере сельского хозяйства, постараемся на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение с одной из компаний. Третье направление – это образование. Сегодня в вузах региона обучаются более тысячи китайских студентов. У нас в повестке создание в Иркутске современного межвузовского кампуса, – рассказал Игорь Кобзев.

Также губернатор подчеркнул важность работы по созданию российско-китайских транспортных коридоров и усилению сотрудничества в области воздушных перевозок.

Для развития всесторонних связей в этом году планируется проведение серии совместных важных мероприятий. В конце мая делегация предпринимателей из Пекина, провинций Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия КНР примут участие в работе V Байкальского международного форума партнеров, организованного Торгово-Промышленной палатой Восточной Сибири и Правительством Иркутской области. В июне в Пекине состоится презентация инвестиционного потенциала Иркутской области, а также запланирована серия культурных мероприятий.

Комментариев 0